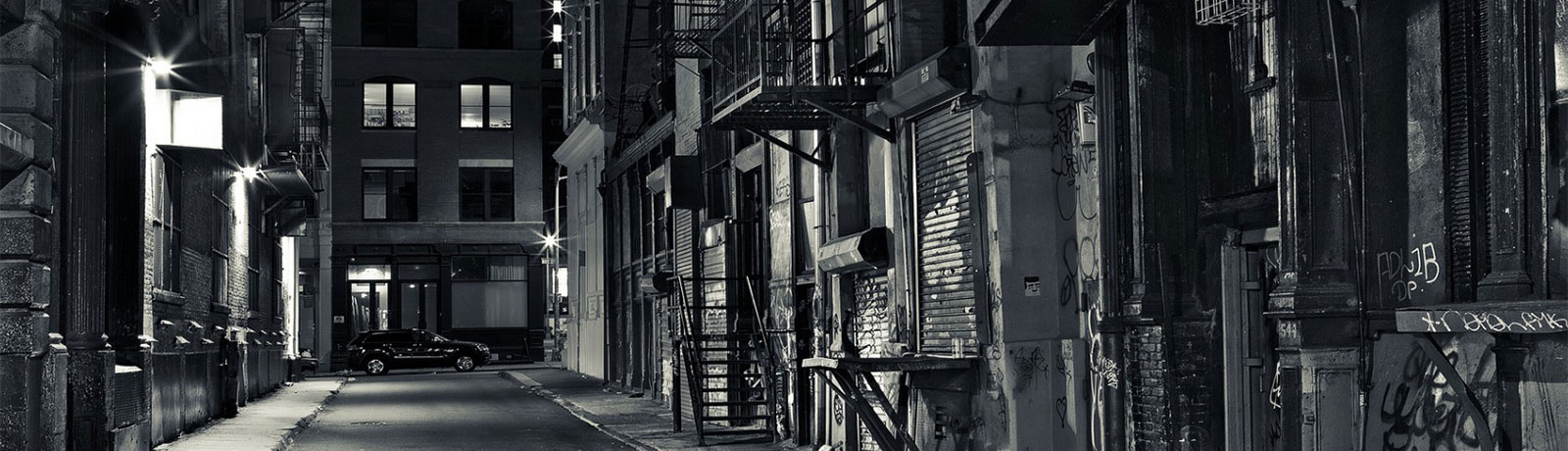

九月的华亭市神峪乡,是被香气浸透的时节。汽车沿着盘山路蜿蜒而上,清甜的果香透过车窗,丝丝缕缕钻入鼻孔。抵达下关村北山苹果园示范基地时,最先迎接来客的,是一阵低沉的“嗡嗡”声——成群的蜜蜂在果园间穿梭起舞,它们是甜蜜最忠实的追逐者,也是果品质量最直接的“鉴证官”。

150亩苹果园依山势铺展,墨绿的果树层层叠叠,枝头被沉甸甸的果实压出了优美的弧度。时值9月16日,每一个苹果都还安稳地裹在金黄色的纸袋中,远远望去,漫山遍野仿佛缀满了饱满的香囊,在秋日阳光下静默地积攒着糖分,等待着几日后摘袋时那惊艳的“见光时刻”。

华亭市保农种植家庭农场负责人霍涛穿梭在果园间,脚步声惊起几只蜜蜂。“今年是果园产量最好的一年,仅套袋就达到25万个左右。”霍涛轻轻托起一个套着袋的苹果,语气中透着自豪。这片果园自2016年建园至今,已经走过了9个年头。今年,迎来了它的产量“巅峰之年”。从最初的试种摸索到如今的硕果累累,霍涛付出了大量心血。

图片

“苹果种植是个技术活。”霍涛指着果树上的套袋说,“别看这小小的纸袋,它能有效防止病虫害,减少农药残留,还能让果面更光洁,提高商品率。”

丰收,从来不是偶然。在这9年时间里,霍涛和他的果园经历了一条漫长的求索之路。神峪乡海拔高、光照足、昼夜温差大,拥有种植苹果的天然优势,但如何将优势转化为胜势,需要技术,更需要耐心。“我们是摔过跟头的,”霍涛坦言,“最早照搬外地的种植模式,水土不服,结出的果子总是差强人意。”

为了种出真正属于神峪乡的优质苹果,他成了“最勤奋的学生”。他多次赴陕西杨凌、庄浪、静宁等苹果优生区学习先进经验,还邀请庄浪县的专家亲临果园一线指导。从施肥、修剪到病虫害防治,他将标准化管护措施落实到每一个细节:不再盲目依赖化肥,而是根据土壤检测报告和果树生长周期,科学配比肥料;通过精细的四季修剪,保证每棵树、每个枝条都能享受到充足的“阳光雨露”;坚持“预防为主、综合防治”的原则,优先采用生物防治和物理防治方法。

图片

九年磨一剑。最终,他摸索出了一整套完全适配神峪乡气候与土壤条件的苹果品种培育及种植技术,为如今的高产优质打下了坚实基础。

眼下,整个果园正处于采摘前的关键期。“再过几天,我们会分批摘掉这些袋子,让苹果接受阳光的照射和洗礼,苹果就会逐渐上色,变成红彤彤的‘红富士’。”霍涛说。

今年的苹果长势格外好,预计总产量可达50吨。霍涛早已开始忙着联系销售渠道:“我们已经和一家大型国有企业达成了意向合作,还有不少电商平台主动来找我们合作。”

近年来,华亭市按照“基地+家庭农场+贫困户”的发展思路,由华亭市保农种植家庭农场在下关村北山流转土地150亩,在多方考察调研情况下,引进陕西杨凌优质苹果树,发展苹果产业。栽植品种以“红富士”为主(占比80%),辅以“秦冠”“瑞阳”等新品种,形成早中晚熟搭配的多元化布局。目前,种植苹果面积达到150亩,已全部挂果,年产量50吨,产值40万元以上。

图片

“今年以来,在苹果园管理过程中,华亭市林草中心积极调拨果园管理物资及病虫害防治农药十余吨,指派技术骨干跟踪果园一线开展技术指导,为全市苹果产业发展提供了坚强的物资保障和技术支撑。”华亭市林草中心干部赵芳说。

夕阳西下,果园被镀上一层金色。霍涛站在果园高处,望着连绵的果林,脸上洋溢着欣慰的笑容。套着袋的苹果在微风中轻轻摇曳,仿佛在诉说着又一个丰收的故事。

这片曾经普通的山地,因苹果而焕发出勃勃生机,成为农民增收致富的希望田野。在这里,每一个苹果都承载着种植者的心血和期望,每一份甜蜜都诉说着乡村振兴的动人故事。